映画『AI』は、「泣けるSF名作」として語られる一方で、「気持ち悪い」「強烈なトラウマを残す」など、見る人の心に深い爪痕を残す作品でもあります。

人間そっくりのロボット、デイビッドやジゴロ・ジョーが紡ぐ物語には、どこか拭いきれない違和感や恐怖、そして切なさが漂います。なぜこの映画は私たちにここまで複雑な感情を抱かせるのでしょうか?

この記事では、話題となった“気持ち悪い”という評価の背景から、監督が見せたかった人間とAIの境界、トラウマ級のラストシーン、印象的なジョーの役割まで、多角的に『AI』の魅力と本質に迫ります。

映画 ai:気持ち悪いと感じる理由と世界観の背景

映画 ai:気持ち悪いと感じる理由と世界観の背景

映画aiが映し出す「気持ち悪い」感覚とは

「映画AI」と聞くと、美しい映像や感動的な物語を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし実際に作品を観ると、「なんだか気持ち悪い」と感じてしまう方も少なくありません。

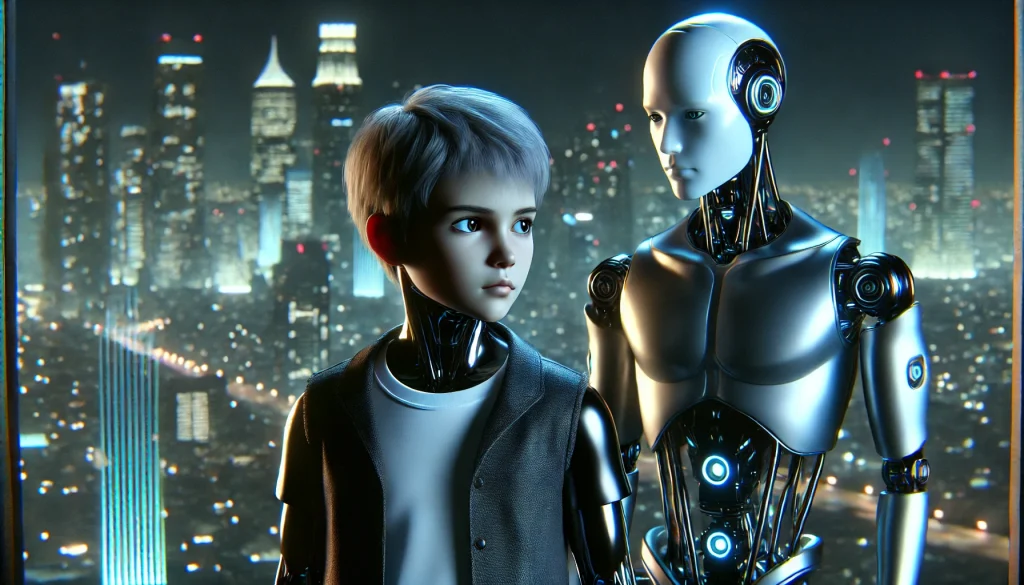

その違和感の多くは、少年型ロボット・デイビッドの“人間に限りなく近いけれど、ほんの少しだけ違う”存在感に起因しています。

映画の舞台は、テクノロジーが飛躍的に進化し、ロボットが人間社会に溶け込んでいる近未来。

主人公のデイビッドは「愛する」ことができる新型ロボットです。

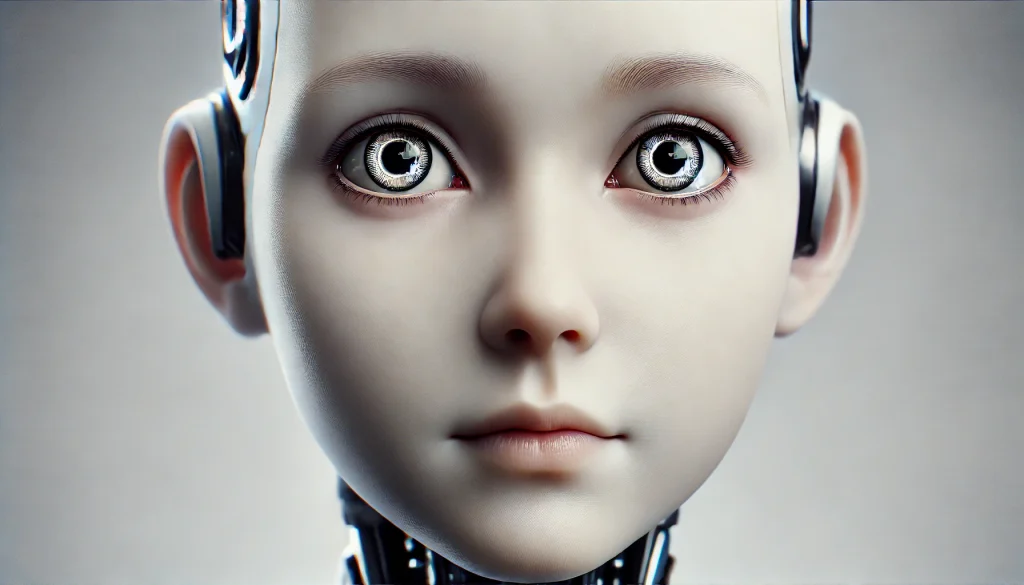

人間そっくりの見た目・しぐさにも関わらず、時折見せる機械的な表情や反応が、観る人の心に妙なムズムズ感や居心地の悪さを残します。

この「人間のようで人間ではない」不気味な違和感は、“不気味の谷現象”と呼ばれる心理現象によく似ており、本作独自のエモーショナルな没入感とともに、観客に独特な刺激を与えてくれます。

記憶に残るトラウマ:映画aiが与える心の傷

記憶に残るトラウマ:映画aiが与える心の傷

「映画AI」は多くの人に“トラウマ的な映画”としても語り継がれています。

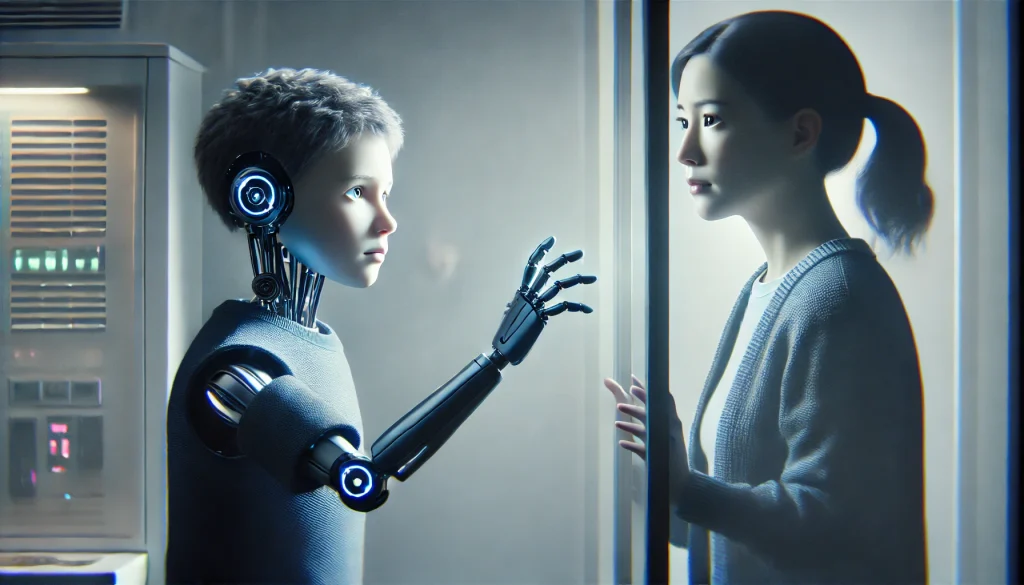

特に印象的なのは、デイビッドが母親モニカに捨てられるシーン。

自らを唯一無二に愛してくれた存在から切り離されるデイビッドの姿が、観ている側の心を容赦なくえぐります。

この痛みは、単なるフィクションの枠を超え、「もし自分だったら…」と感情移入せずにはいられないリアリティがあります。

また、ロボットが「愛された記憶」を消せず、永遠に母親を求め続けるという描写は、人間の側のエゴや責任についても深く考えさせられるものです。

ロボット描写から生まれる違和感と不気味さ

ロボット描写から生まれる違和感と不気味さ

「映画AI」は、多種多様なロボットが登場し、それぞれの存在や役割に違和感や不気味さが紛れこんでいます。

特に「デイビッド」のようなヒューマノイド系は、感情や欲望を持つと同時に、時に常識外れの行動を取ります。「ジゴロ・ジョー」も独特の空気感の中で、人間の欲望とロボットのプログラムされた行動とのギャップが強調されます。

また、ロボットたちが容赦なく打ち壊されるショーの描写や人間からの冷酷な扱いといった、倫理や命の境界線を問うシーンも、観客の心にざわつきを残します。

ジョーというキャラクターはなぜ生まれたか

ジョーというキャラクターはなぜ生まれたか

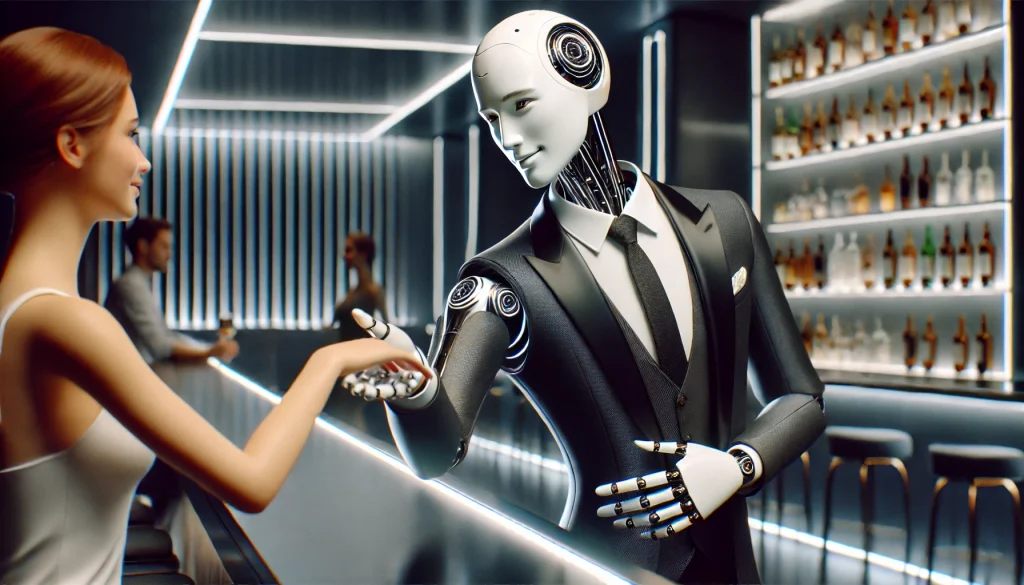

デイビッドの旅の相棒「ジゴロ・ジョー」は、女性を喜ばせることだけを目的に設計されたロボットです。

見た目も仕草も華やかで柔らかく、人間味を感じさせながらも、「自己を持たない人工的な優しさ」という点が逆に切なさや怖さを際立たせています。

ジョーは、デイビッドとは違った視点から「人間そっくりだけど機械的な存在」という難しさを物語に持ち込みます。

また、社会から誤解され迫害される姿は、「ロボットだから」という理由で理不尽に扱われる弱さ・危うさを、よりリアルに浮かび上がらせています。

泣ける映画なのに「気持ち悪さ」を感じる理由

泣ける映画なのに「気持ち悪さ」を感じる理由

「映画AI」は“泣ける映画”とも評される一方で、感動の裏に常に「気持ち悪さ」がついてまわります。

それは、デイビッドの愛や純粋さが実は“プログラムされたもの”である、という根本的な事実の存在です。

どこまでも無垢で、永遠に母を求め続ける健気さ。その一途さに心を打たれながらも、「これは機械が作られた偽物の愛なのだ」という現実が観客に重くのしかかります。

「愛とは何か」「人間らしさとは何か」といった、抜け出せない問いを突き付けてくる点も、“気持ち悪い”余韻を引き伸ばす一因になっています。

映画 ai:気持ち悪い…その余韻と作品の全貌

映画 ai:気持ち悪い…その余韻と作品の全貌

衝撃のラストシーンが拓く映画aiの結末

「映画AI」のラストシーンは、多くの観客に鮮烈な印象を残しています。遠い未来でデイビッドが母親モニカと一日だけ再会する場面は、美しくも切なく、「本物の愛」の輪郭をますます曖昧にします。

一時の幸福と統制された結末。ここでも「この幸せは本当にリアルなのか?」「これは救いなのか?」と見る人に虚しさや余韻を与え、“気持ち悪さ”がクライマックスを迎えます。

衝撃のラストシーンが拓く映画aiの結末

衝撃のラストシーンが拓く映画aiの結末

物語は、出産制限や環境問題を背景に、最新の人工知能を搭載した少年型ロボット・デイビッドが、冷凍保存された本当の息子マーティンの代わりとして家庭に迎えられるところからスタートします。

母親への絶対的な愛情をインプットされたデイビッドは、やがて起こる家庭内の波乱や事故をきっかけに捨てられ、仲間ロボットのジョーやテディとともに、「人間になりたい」と願いながら様々な冒険へ出ていきます。

そして、文明崩壊後の未来世界で、人類の子孫または知的生命体によって母親が短期間だけ復元され、デイビッドはようやく「愛された記憶」の中で安らかな時を迎えます。

監督が描きたかった「人間らしさ」とは

監督が描きたかった「人間らしさ」とは

この作品を形にしたのは、スティーヴン・スピルバーグ監督。

実は元々、名匠スタンリー・キューブリックが長年温めていたプロジェクトでした。

スピルバーグはキューブリックの冷たく客観的な視点と、自身の温かさや人間ドラマへのこだわりを融合させ、「愛」や「孤独」といった人間味あふれるテーマを、テクノロジーと倫理の狭間から描きました。

「人間らしさとは何か」「感情の本質や愛の真偽」といった深い問いかけが、随所にちりばめられています。

気持ち悪いが癖になる…映画aiの魅力

気持ち悪いが癖になる…映画aiの魅力

「気持ち悪い」と感じる部分こそが「映画AI」の独自の魅力でもあります。

不気味なほど人間染みていながら、絶対的に人間に届かないロボット。その不完全さや純粋さに心が揺れ動きます。

観るたびに感じる違和感や居心地の悪さ、「なぜここまで人間を真似しながら本物になれないのか」といった終わりなき問い――それらすべてが、この作品を唯一無二にしているのではないでしょうか。

他のどのSF作品とも違う哲学的な奥行き、観る人ごとに“気持ち悪さ”の意味が変わっていく体験も、リピーターが多い理由のひとつです。

映画 ai~気持ち悪い:まとめ

映画 ai~気持ち悪い:まとめ

「映画AI」は、たんに美しく感動させる作品ではありません。

その裏側には、人間に迫るロボットの“偽の愛”や、倫理観を揺るがされる不安、トラウマになるほど鮮烈なシーンの数々が隠れています。

気持ち悪さや虚しささえも抱きしめてくれるからこそ、この映画は世代や時代を超えて語り継がれているのだと思います。

観終わってなお、心に残るザワザワ感――それこそが「映画ai 気持ち悪い」という評価の正体ではないでしょうか。

-

映画AIは人間に似ているがどこか違うロボットの存在感が気持ち悪さを生む

-

少年型ロボットデイビッドの捨てられるシーンが強いトラウマを残す

-

不気味だが感情豊かなロボット描写が作品の独特な雰囲気をつくる

-

ジゴロ・ジョーは人間の欲望を反映した複雑なキャラクターとして重要

-

デイビッドの純粋な愛とプログラムされた存在の葛藤が涙を誘う

-

ラストシーンは未来での母親との儚い再会が切なさと虚無感を強調する

-

物語全体が愛や人間性の本質を問いかける深いテーマを持つ

-

監督スピルバーグは人間らしさとテクノロジーの境界を映像化した

-

気持ち悪さと感動が混在する映画の魅力は唯一無二でリピーターを惹きつける

-

この作品は観た後も消えない不安や違和感を残し続ける

コメント